小微企业是国民经济的生力军,在稳定增长、扩大就业、促进创新、繁荣市场和满足人民群众需求等方面,发挥着重要作用。促进小微企业健康发展,事关经济社会发展全局。目前,中国经济正处于“三期”(增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期)叠加,如何有效的促进小微企业的发展,成为各地政府亟待解决的问题。本文通过研究分析济宁市第三次经济普查数据,探索小微企业的发展之道。

一、 小微企业的发展状况及特点

(一)小微企业的基本情况

第三次经济普查数据显示,2013年末,全市共有第二产业和第三产业小微企业法人单位39228个、从业人员979134人、资产总计4474.82亿元,分别占全部企业法人单位的94.20%、58.15%、28.14%。小微企业法人二、三产业个数占比分别为32.82%、67.19%,从业人员二、三产占比分别为58.39%、41.61%。

(二)小微企业的发展特点

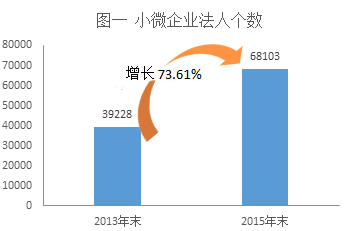

1、市场经济主体地位日益突出。伴随准入门槛的降低,小微企业井喷式增长。2013年末,全市共有第二产业和第三产业小微企业法人单位39228个,占全部企业法人单位数的94.20%;吸纳就业人员97.91万人,占全部企业法人从业人数的58.15%。2015年末,据不完全统计,全市小微企业达到68103家,净增28875个,较2013年末增长73.61%;吸纳就业人员125.33万人,较2013年增长28.00%。小微企业在济宁经济发展中起到生力军作用,在吸纳城镇人员就业和促进农村富余劳动力向非农领域转移就业等方面的市场主体作用日益突出。

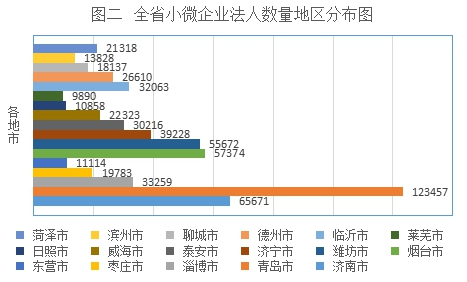

2、规模优势强劲。2013年末,全市小微企业法人单位39228个,占全省小微企业总量的6.65%,仅次于青岛、济南、烟台和潍坊,位居全省第五,”西部隆起带”第一位(见图二)。小微企业法人单位从业人员占全省从业人员的7.13%,仅次于青岛、烟台和潍坊,位居全省第四。小微企业法人资产总计4474.82亿元,位居青岛、济南、潍坊、烟台之后,名列全省第五。从单位数量和从业人员看,全市小微企业的规模优势强劲。

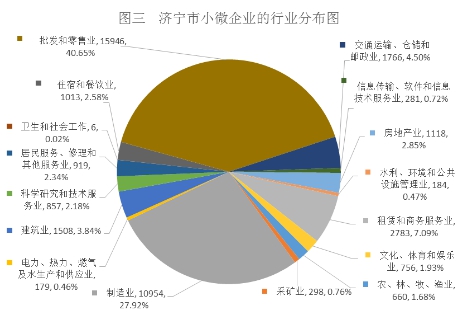

3、行业分布集中。2013年末,济宁小微企业涉足16个门类,行业集中分布在第二产业的制造业和第三产业的批发和零售业、租赁和商务服务业及交通运输、仓储和邮政业。四个行业法人单位数总数为31449,占全市小微企业法人总数的4/5,其中批发和零售业15946个、制造业10954个、租赁和商务服务业2783个、交通运输、仓储和邮政业1766个,分别占全部小微企业法人总数的40.65%、27.92%、7.09%、4.50%(见图三)。

4、私营小微企业占据大半壁江山。小微企业是缓解就业压力保持社会稳定的基础力量。小微企业创业及管理成本低,市场的应变能力强,具有大企业无法比拟的优势。2013年末经营的小微企业中,84.45%的为私营企业,占据全部小微企业的大半壁江山。同时,私营小微企业吸纳的就业人数734922人,占全市小微企业从业人员的75.06%。

二、小微企业发展面临的瓶颈

近几年来,虽然政府对小微企业的发展出台了诸多的优惠政策,比如2013年对月销售额不超过2万元的小微企业暂免征收增值说和营业税政策、济宁市政府出台的《济宁市人民政府关于加快推进中小微企业公关服务体系建设的意见》,但小微企业发展仍然面临着竞争力差、用工难、融资难等瓶颈。

瓶颈之一:企业活力不足

1、生命周期短。在全市39228小微企业法人中,2008年以后新成立的单位达到27176个,占全部小微企业的69.28%。反之也意味着有近七成的小微企业位在2008年之后的五年之内已经消失。同时,据统计中国小微企业的平均生命周期大约为3年。小微企业规模较小,抗风险能力弱,自身生存能力比较差。一旦目标市场有风吹草动,往往导致企业破产倒闭。

2、缺少科学管理。2013年末,济宁市小微企业法人单位平均从业人员24.96人,位居全省第10位。单个小微企业从业人员少,并且采取家庭经营模式居多。由于受人力、资金、经验等方面的影响,小微企业对企业规范化管理重要性的认识不足,缺乏科学规范的公司治理机制。

3、新兴行业少。从普查数据看,小微企业仍集中在工业、批发零售等传统行业,科技含量高或者产业关联度大的新兴行业发展相对滞后。具体来看,信息传输与计算机软件业,法人单位281个,占全部法人单位的0.72%;文化、体育和娱乐业法人单位756个,占1.93%;居民服务和其他服务业法人单位919个,占2.34%。新兴产业所占比重不高,无法起到服务、支撑和示范作用。

瓶颈之二:人才缺乏

小微企业的快速成长的同时,普遍存在着招人难、留人更难的“两难”境地。究其原因,一是小微企业福利待遇偏低。二是社会对小微企业存在偏见。三是小微企业内部用人不当。一些小微企业往往采取家族管理的模式,影响了外聘员工的积极性。四是人才自身需求不断提高,小微企业缺少发展空间。一些高技术和管理人员除了薪酬和福利外,他们更看重工作满意度和成就感,小微企业发展空间成为他们去留的关键。

瓶颈之三:融资难

小微企业在初创阶段,软硬件设施落后,产品市场竞争力不强,企业赢利空间小,经营效益不突出,投资资金少,固定资产十分有限,进行融资的相关抵押物十分短缺,获得银行等金融机构贷款的概率很小。由于小微企业资产有限,很难通过直接融资的方式进行了资金筹措,更无法通过资本市场来筹措资金,通过民间融资也因成本过高而大大压缩了利润空间。同时,由于小微企业贷款规模小,抗风险能力弱,对金融机构来说,成本高、收益低、风险大。加之全国经济面临下行压力,企业的整体效益不容乐观,小微企业融资难度进一步加剧。

瓶颈之四:信誉度不高

小微企业多为私营企业,往往缺乏科学的经营方式和管理模式,很难树立现代企业管理理念,导致企业经营业绩波动较大,授信困难。即使获得授信,信用评级往往也较低。无论是政府还是社会,对小微企业服务体系建设的重要性认识还不够,缺乏健全的服务体系和服务机制。

瓶颈之五:成长型较少

尽管济宁市小微企业在全省的规模优势强劲,但相比规模以上企业对经济的拉动作用,小微企业的优势甚少。2013年末,全市小微企业法人单位39228个,占全部经营性企业法人的94.40%,位居全省第5位,而全市规模以上企业仅有4595个,占全部经营性企业法人的11.03%,位居全省第10位。单位规模与单位总量不成正比,可培植成长为规模企业的小微企业数量较少。

三、促进小微企业发展的几点建议

目前,我市经济创新、创业、创投“三创”工作进入了发展快车道,小微企业唯有紧紧抓住“大众创业、万众创新”的发展机遇,借打造信息产业新高地之风,充分引进、培育创新型人才,在政府搭建良好的融资平台的前提下,强筋固本,蓬勃发展。

一是紧抓产业结构升级,发展新型、优势小微企业。目前,惠普、甲骨文、中兴通讯等IT产业大鳄落户济宁,形成经济发展的“新硅谷”,带动济宁由资源型城市向信息化城市转型。要紧抓产业结构转型升级的大好机遇,借助惠普-济宁国际软件人才及产业基地、中兴智慧城市等载体发布创客中心,积极孵化IT软件小微企业,为我市青年创业群里提供更宽阔的创业平台,助力我市科技创投发展,积极引导小微企业向高科技、知识密集型的信息化产业发展。

二是招贤纳士,建立长期的人才引进、培养机制。坚持人才优先的发展战略,继续出台鼓励创新、吸引高层次人才的系列优惠政策,建立科技人才培养基金,完善人才评价考核机制等,努力营造一个引得来、留得住、发展得好的人才成长环境。同时,与驻济高校密切合作,建立产学研基地,大力培养专业技术型人才。

三是政府搭台,拓展信贷融资广度。政府在继续对小微企业发展加大政策扶持、减免税政策的同时,积极搭建银企合作平台,构建多层次的金融组织服务体系,鼓励小微企业通过动产抵押、股权出质和商标专用权质押等方式盘活资产,拓宽融资渠道,解决资金难题。

四是切实提高小微企业信用观念。以企业组织机构代码证、工商营业执照和税务登记证“三证合一”行政登记制度改革为契机,全面建立小微企业的信用公示平台。促进小微企业强化信用意识,树立良好的法人形象,充分认识企业信用是企业核心竞争力的关键所在。努力将信用理念制度化,渗透到企业的各个层面和生产经营的各个环节。杜绝不良信用记录,提高企业还款的信誉程度。

五是多方位制定小微企业上规模培育计划。在对小微企业开展政策、融资、环境等多方面的服务之外,从融资担保、小微企业的贷款风险补偿、人才培训、创业辅导、技术创新等方面出发,加大对小微企业的培育扶持力度。加强对小微企业成长情况的监测,制订具体的培育计划,让小微企业茁壮成长。同时制订激励措施,鼓励成长型企业积极申报,及时纳入“规模以上企业”库中来。