今年以来,全市积极主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,以发展服务业为抓手,狠抓结构调整和供给侧改革,1-7月全市服务业持续保持快速发展,成为全市经济稳定发展的压舱石。

一、 全市服务业发展特点

(一)规模进一步扩大,增速持续走高。今年以来全市服务业持续快速发展,规模进一步扩大。1-7月规模以上服务业实现营业收入176.7亿元,增长19.4%,比1-6月提高0.3个百分点,总量、增速分别居全省第8位、第2位,位次比1-6月均提高1位;实现营业利润19.7亿元,增长3.4%;实现生产税6.3亿元,增长5.7%,增速居全省第5位;包含12个行业大类的其他营利性服务业实现营业收入49.7亿元,增长32.7%,增速居全省第3位。

(二)投资、用电量均实现快速增长,成为稳定发展的推动力。1-7月服务业完成固定资产投资815.52亿元,增长10.9%,比1-6月提高0.9个百分点;占全部投资额的比重达41.7%,环比提高0.7个百分点。

服务业用电量完成18.0亿千瓦时,增长7.1%,分别高于全社会用电量、第二产业用电量增速7.3个、9.8个百分点。用电量的快速增长表明全市服务业正快速发展。

(三)高技术、科技服务业成为新驱动的动力军。服务业在供给侧结构性改革中不断实现创新发展,经济发展中“新”因素的作用日益增强,高技术、科技服务业蓬勃发展。1-7月,规模以上高技术服务业企业共计246家,营业收入50.1亿元,增长17.6%,拉动全市规上服务业营业收入增长7.5个百分点;科技服务业企业359家,营业收入66.4亿元,增长25.9%,拉动全市规上服务业营业收入增长13.6个百分点。

(四)生产性服务业增长强劲,贡献突出。1-7月,全市规上生产性服务业企业939家,营业收入150.3亿元,增长21.7%,增长贡献率达93.3%。其中,传统的交通运输服务业规模大、发展快,成为全市服务业的支柱产业。规上交通运输邮政业企业共577家,完成营业收入82.7亿元,增长17.8%,拉动全市规上服务业增长8.4个百分点,企业个数及营业收入总量分别占全部规上服务业企业个数、营业收入的43.1%、46.8%。分行业大类看,道路运输业、仓储业、邮政业发展良好,水上运输业发展低迷。道路运输业实现营业收入、营业利润56.3亿元、3.7亿元,分别增长19.4%、25.2%;受大蒜价格上涨影响,仓储业发展快速,营业收入12.1亿元,增长27.3%,营业利润增长18.2%;随着互联网对消费的引领作用日益增强,网购正成为人们主要消费方式之一,频繁的收发包裹带动了快递邮政业发展。1-7月邮政业营业收入、营业利润分别增长29.1%、41.1%。

(五)“互联网+”发展迅猛,信息产业支撑作用凸显。近年来,全市信息产业发展进入快车道,惠普、甲骨文、华为、中兴、软通动力、九次方等知名IT企业落户济宁,给全市信息产业发展带来前所未有的机遇。1-7月规上信息服务业完成营业收入35.9亿元,增长16.9%,拉动全市规上服务业营业收入增长3.5个百分点。其中,软件和信息技术服务业实现营业收入8.9亿元,增长47.2%,营业利润增长30.6%。信息服务业规模日益扩大,营业收入占比达20.3%,仅次于交通运输仓储邮政业。信息服务业以其发展速度快、技术创新活跃的独特优势支撑了全市服务业的快速发展。

二、全市服务业发展存在问题

(一)成本增长过快,利润增长趋缓。受人力资本增长过快等不利因素影响,全市规上服务业企业成本增长过快,盈利缩水。1-7月规上服务业营业成本130.2亿元,同比增长26.1%,快于营业收入增速6.7个百分点。分行业大类看,31个行业大类中20个大类成本增长快于营业收入,成本的快速增长已成为制约企业发展的较大瓶颈。

1-7月规上服务业营业利润增长3.4%,比1-6月下降4.9个百分点。从行业大类看,7个行业大类营业利润负增长,15个行业营业利润增速比1-6月减缓。高技术、科技服务业营业利润分别下降2.4%、1.0%。受全市部分景区经营状况不佳影响,公共设施管理业利润下滑最快,下降60.6%。受制造业发展不振影响,装卸搬运和运输代理业发展萎靡,利润下降48.5%。水上运输业利润下降18.0%。

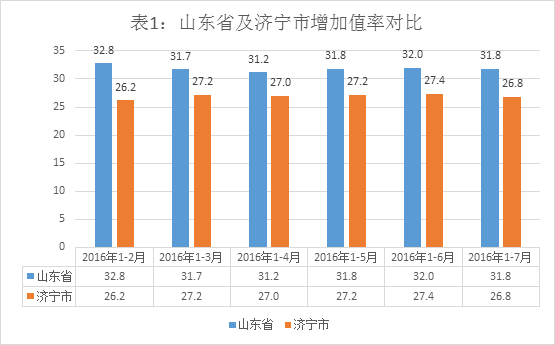

(二)企业盈利能力偏低,服务业运营质量有待提升。全市服务业增加值率偏低,一直低于全省平均(见表1)。1-7月全市规上服务业增加值率26.8%,低于全省平均5.0个百分点。较低的增加值率反映出全市规上服务业企业盈利能力较低。全市服务业中劳动密集型、技术含量较低的传统型消费服务业占主导地位,技术、知识密集型为主的专业技术服务业、软件和信息技术服务业、娱乐业等现代服务业发展相对滞后,服务业发展质量亟待提升。

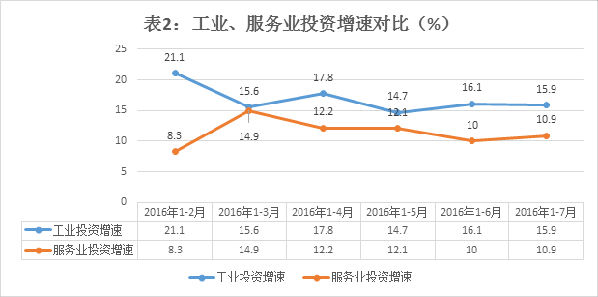

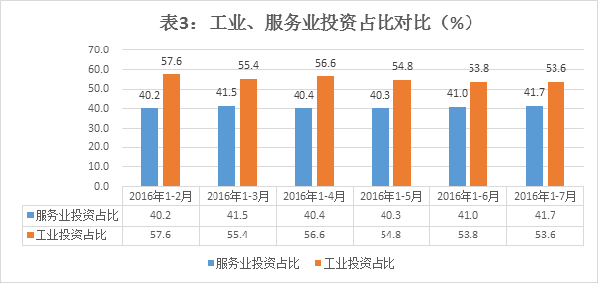

(三)服务业投资力度不足。投资是经济增长的推动器,投资结构决定着未来经济结构的状况和水平。近年来服务业投资力度有所加大,推动了服务业增速、占比双增长,但与工业相比,服务业投资力度明显不足,服务业投资增速、投资占比双双低于工业(见表2、表3)。1-7月服务业投资增速低于工业5.0个百分点,投资占比低于工业11.9个百分点,服务业投资有待进一步加大。

(四)增长动力单一,抗风险能力不强。一方面行业发展过于依赖部分行业及新培育企业。1-7月规上服务业企业中道路运输业、商务服务业分别拉动营业收入增长6.2个、5.2个百分点;2014年以来开业的企业拉动全市规上服务业营业收入增长8.3个百分点。过于依赖少部分企业拉动不利于分散风险,影响产业长期发展稳健性。另一方面,全市服务业科研水平相对较低,竞争力不强,抵御风险能力不高。服务业企业大多规模较小,科研资金、现代化设备采购资金较紧缺,企业更倾向通过增加劳动投入带动企业发展,科技意识落后。

(五)缺乏自主品牌,产业集聚效应不强。与工业相比,服务业缺乏“有名气”的企业,工业企业中太阳纸业、华勤橡胶、如意集团这些都是济宁本地私人控股龙头企业,规模大、技术攻坚能力强、市场占有率高、企业辐射作用广,起到了带动行业发展的领头羊作用。而规模以上服务业企业中,营业收入前五名的企业中四个为国有控股企业,一个为集体控股企业。一方面,移动、联通不是本地自主品牌,由于制度等原因,这些电信巨头没有发挥与之相应的辐射带动作用。另一方面这些企业规模相对较小,没有形成品牌优势,缺乏一定的市场竞争力和抗风险能力,更没有形成以此为中心的辐射圈,行业发展带动力弱,行业集聚效应不强。

三、发展服务业的建议

(一)加快高技术、高知识密集的现代服务业发展。现代社会,知识、技术对经济增长的贡献越来越大,服务业的技术含量越高,则服务业劳动生产率越高。一是坚持“差别化定位、特色化发展”的原则,集中力量培育发展若干个有特色、有规模、有影响的服务业集聚区。二是大力发展电子商务、云计算服务、物联网服务、融资租赁、第三方物流、信息咨询、节能环保、检验检测、服务外包等新兴产业,找准发展定位和突破口,力争形成新的增长点。三是以信息产业为依托,扩大惠普、甲骨文等企业的辐射作用,大力发展互联网经济,推进农业、现代制造业、服务业内部产业的跨界融合发展。四是制定和完善激励引进人才的配套政策,为各类服务业人才营造良好的发展环境。

(二)培育龙头企业,带动产业链协同发展。构建龙头企业发展的政策支撑和投资保障机制,集中资源打造知名度高、综合竞争力强、产品附加值高的服务业知名品牌,培育大型龙头企业,以龙头企业为引领形成良好的产业生态环境,带动中小企业向“专、精、新”方向发展,从而形成全产业链协同发展的局面。一是不断完善信息服务平台,使企业经营者最快、最全的了解国家方针政策和国内外经济形势,发现新的服务需求。二是创造激励机制,提升企业创新能力,引导企业在市场细分领域寻求突破。三是加大金融支持力度,解决企业融资难问题。四是针对部分行业企业多而小、乱而散情况,兼并重组一批创新能力强、灵活度高的企业。

(三)加大投资力度,保障服务业发展。进一步扩大服务业投资规模,积极推进投资向服务业集聚,增强服务业发展资金引导,集中资金支持重点项目建设。做好投资引导,更多地调动和吸引银行信贷资金投向服务业。对服务业中的薄弱环节,各级政府可采取贴息的办法,积极向服务业项目发放贷款,促进尽快成长、做大做强,从而提高固定资产投资中服务业投资的比重,为全面提升全市综合服务功能打下坚实的基础。

(四)双管齐下降低企业成本,扶持企业成功转型。成本较高是影响企业盈利能力的关键因素,也是阻碍服务业进一步发展的根源。降低企业成本要一手抓政策,一手抓企业,双管齐下,共同发力。一方面努力创造统一开放、竞争有序的外部经营环境,同时优惠政策更多的向服务业企业倾斜。另一方面,鼓励企业提高效率,降低自身成本,积极探索科学有效的管理方法,将科学的管理理念、管理技术、管理方式与企业的组织结构、经营模式紧密结合起来,实现管理的制度化、科学化,切实达到降低成本费用、提高效率的目的。

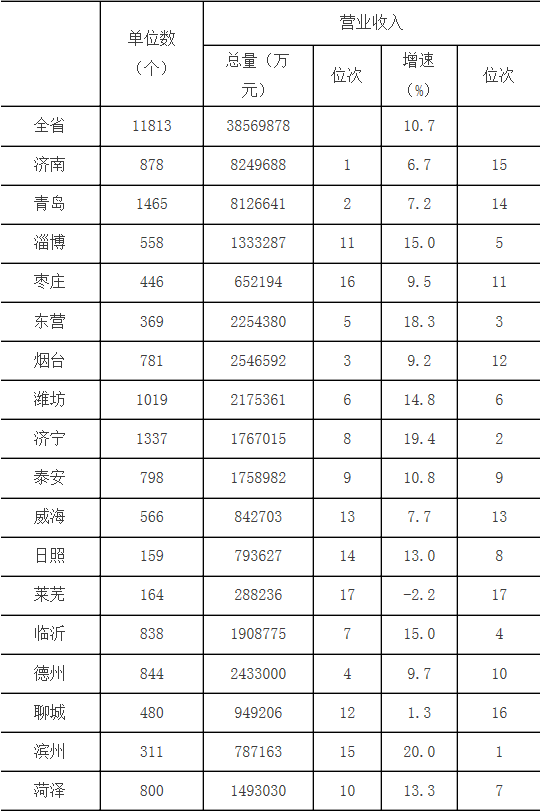

附表:1、1-7月全省分市规上服务业企业总量及增速

2、1-7月济宁市规上服务业分行业重点指标情况

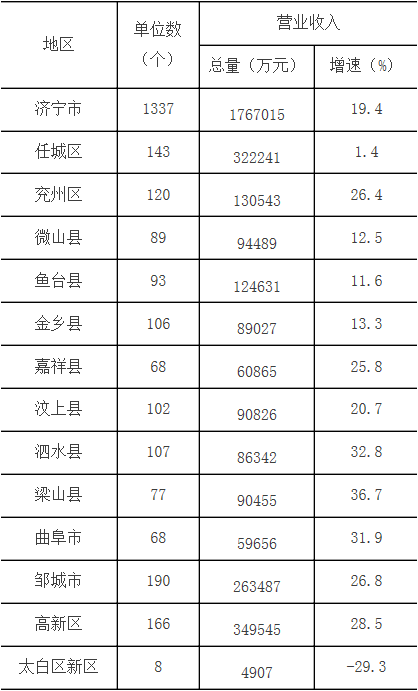

3、1-7月济宁市分县市区规上服务业重点指标情况

附件1

1-7月全省分市规上服务业企业总量及增长速度

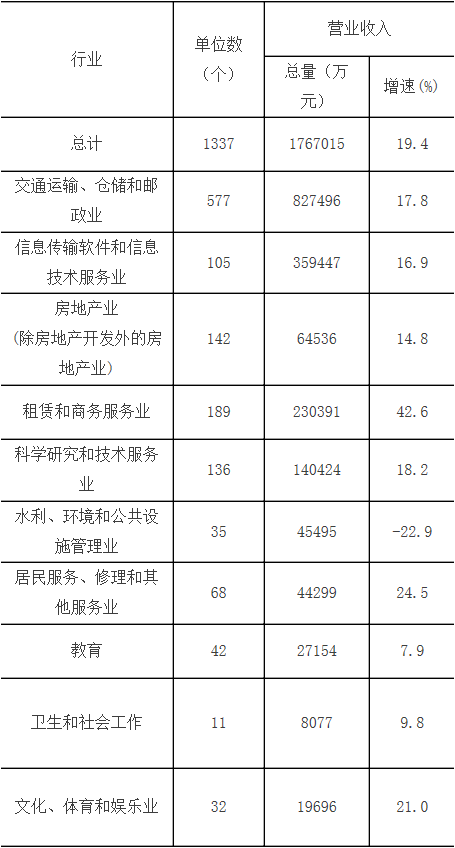

附表2

1-7月济宁市规上服务业分行业重点指标情况

附表3

1-7月济宁市分县市区规上服务业重点指标情况